当会の視点

旧フォーラム≪大腿骨頸部骨折の患者を見舞いに行って土下座させられたという話は本当ですか?≫

解剖ビデオについて説明している記事があったそうなんですが(実際の解剖場面の映像で、皮膚を剥がしているシーンが載っていたと聞いています)、そのビデオは現在も市販されていますか?もし市販されているようでしたら、商品名を教えていただけるとありがたいです。

旧フォーラム≪正会員の中に学生はいますか?≫

日本の運動器プライマリケアは肉体しか見ない偏った医療観(画像バイアス系ハード論)に支配されているので、脳の情報処理システム(ソフト論)をガン無視する医療者が大半を占めます。

当会のようにソフトとハードの統合を謳っている研究団体はかなり稀少であり、当サイトのコンテンツは“知のエンジン”にとって欠かせないガソリンだと自負しています。

筆者が固定装具に機能性と美しさを求める理由

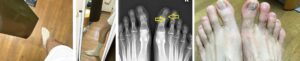

外傷に対する固定は、初期において“固定”であっても、回復に合わせて徐々に“機能装具”へと変身させていくプロセスが必要。プライトンシーネを使った『足関節トランスファンクション(機能遷移)固定』は非常に優れた固定法。受傷直後は非荷重を前提にしたU字固定を作成し、歩行状態の回復に合わせて不要部位をカットすることで形態を変えていくプライトン固定。

EBM(根拠に基づく医療)とは何か?

EBMではひとつのテーマに沿って行われた世界中のRCTを第三者機関が収集分析し、その結果を発表するという手順を踏みます。そうした情報が定期的に更新され、インターネットや書籍などで公表されています。

腰痛&肩こりは癌の赤信号?

癌を患った人々が経験する体調異変のなかには腰痛・肩こりが含まれるが、腰痛・肩こりで医療機関を受診する患者のなかに、癌が見つかる頻度は1%以下。

したがって、腰痛・肩こりの99%は癌とは関係ありません

最低限知っておくべき薬の副作用

長期にわたって鎮痛剤や向精神薬の類(血液脳関門をすり抜けて脳内に入る化学物質)を飲み続けることは認知症のリスクを高めてしまう恐れが…。

本記事ではそんな薬の副作用について説明した切り抜き画像を添付してあります。是非参考になさってください。ポリファーマシー(多剤併用の健康被害)についてはこちらのページをご覧下さい。

脳過負荷(オーバーロード)とは何か?

認知科学統合療法では脳腸相関、脳膚相関、脳節相関、脳感相関に加えて、“脳知相関”も重視します。たとえば視覚を失った脳は、聴覚の働きを高めることで社会生活への適応を図ります。当会は五感に替えて「互感」という表記を提唱すると同時に、脳と互感の密接な関係性を脳感相関と呼んでいます。

ソフト認知の壁~日本人の認知的柔軟性~

痛みに対しては、侵害受容器の反応が絶対的なものではなく、脳の次元を踏まえた相対的な視点が求められる(これも絶対医学から相対医学へのシフトのひとつ)わけですが、既存のハード論から脱却してソフト論に軸足を移す、いわば認知の切り替えに対しては、これを阻む巨大な壁がいくつも存在しています。

アレキシサイミアとブラインド・マインド(盲心)の違い

アレキシサイミアは主に心療内科や精神科の領域で扱われる概念ですが、実は痛みの原因診断において欠かせない非常に重要な視座となります。当会による造語であるブラインド・マインド(盲心)は、何らかの理由(その多くは過去に体験したトラウマからの逃避)により、意識的あるいは無意識的に自身の心を見ない、あるいは見れない患者の心理を指しています。

相対医学/絶対医学とは何か?

相対医学…個人の心理社会的因子、既往歴、体質等に基づいて実践される、いわばオーダーメイドの医療体系。遺伝子検査による個別対応を含め、徹底して個体差を重視する医療哲学。

ソフト論/ハード論とは何か?~その原点にある痛みのパラダイムシフト~

痛みは組織の障害を知らせる警告シグナルと、同役割をもたないシグナルの二種類に大別されます。前者の痛みをハードペイン、後者の痛みをソフトペイン、両者の混成痛をハイブリッドペインと命名したことが、ソフト論/ハード論という用語の起源になります

脳研究の“プランB”とは何か?

脳研究における「プランA」とは、2013年に始動した米国の「ブレインイニシアチブ」、欧州の「ヒューマン・ブレイン・プロジェクト(HBP)」、そして2014年に始動した日本の「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト(革新脳)」などを指す

脳弾塑性とは何か?(一般向けの説明)

脳に働きかけるアプローチを説明するとき、疲れた脳を癒し、その上で神経回路の再配線を促すということ。可塑性という概念には脳の癒し効果が含まれていない…。つまり神経可塑性という用語には「脳を癒すプロセス」が含意されていないのです。

脳を癒すプロセス(脳疲労の解消)は、いわば原状回復を意味しており、本来の姿に戻すこと、すなわち弾性という言葉で表すことができます。

ソーシャル・レジリエンス(Social Resilience)

レジリエンスを高めるためのキーワードとして、「感情のコントロール」「自尊感情」「自己効力感」「楽観性」などが取り沙汰されていますが、これまでの研究のほとんどは個人を対象にしたものであり、社会レベルの集団を対象にした研究はありません。

コロナ禍マスク二ケーションの認知科学

マスクによる脳への影響、マスクによるコミュニケーションの問題は日本の未来に深刻な問題を引き起こす。マスクニケーションとは当会による造語で「マスクを介したコミュニケーション」を指す用語。ノンバーバル・コミュニケーション能力が劣化する恐れがあり、後世にわたって社会の在り様を変えてしまう危険性を孕んでいる。

認知科学に基づく医療(CSBM)とは何か?

認知科学の実験によって痛みの起源は感情であることが示されている。仲間外れにされた人、失恋した人の脳を調べると、痛みを感じている人の脳と同じような活動を示すことが分かっている。こうした認知科学の知見に基づいて行われる医療が「Cognitive Science Based Medicine(認知科学に基づく医療)」。略してCSBM。これを象徴する治療としてミラーセラピーやミラータッチングが有名。

PCR検査~条件付き確率&感度と特異度の違い~

PCR検査の結果をどのように受けとめるべきか 研究用途として開発されたPCR検査は、そもそも「臨床診断に使ってはならない」という当初の原則が無視され、パンデミック下において世界標準となりました。 PCR検査の結果に対 […]

自己相反とアンビバレンスの違い

個人の思いがねじれて脳のエネルギーバランスが崩れると痛み回路が賦活されやすい(→ソフトペイン)。この際の「思いのねじれ」は、感情と理性の葛藤を意味しており、先述したアンビバレンスとは異なる状況。たとえば「本当は…したいけれど、でも…できない(するわけにはいかない、してはならない)」「本当は…したくないけれど、しかし…やらねばならない」のように真の思いと決断のあいだに乖離が生じる状態です。このように真の思い(真情)と思考や論理が相反する状態を自己相反と呼びます。

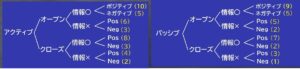

リアクション・チャートによる臨床予測スコア(CPS)の活用について

例えば… 初診時の患者さんの状況が「パッシブ」「クローズ」「情報✖」「ネガティブ」だった場合、その予後予測はカッコ内の数字にあるとおり1であり、施術者との親和性が極めて低く、「通院が続いたとしても良好な関 […]

なぜ“弾塑性”なのか?❷~可塑性(plasticity)&可鍛性(malleability)との違い~

欧米が牽引する可塑性や可鍛性という概念には、弾性(自律的に回復する力)という視点が含まれておりません。可塑性という概念に欠けている弾性(回復力)という次元を組み合わせることで、脳改変のプロセスをより的確に表すことになるのではないか。

脳弾塑性とは何か?(医療者向けの解説)

脳弾塑性とは「脳の自己回復力(レジリエンス)」と「神経回路の再配線化(リパターニング」の両者を表す用語です。 →脳弾塑性とは何か?(一般向けの説明) コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 …… Log In […]